2015年03月25日

数寄屋研究 Sukiya study

数寄屋建築を学んでいます。以前、数寄屋住宅新築工事のお手伝いをさせて頂いた京都の建築文化研究所の八木先生を訪ね、指導を受けました。その後、先生のお薦めで、見て学ぶべきいくつかの数寄屋建築を教えてもらいましたので、見に行くことにしました。

I've been learning Sukiya architecture which is one of the Japanese architectural styles, and is characterized as a design of residential house in a teahouse style. Visited Mr. Yagi, Kenchiku Bunka Kenkyusyo, I supported his Sukiya project last year and received guidance from him. Due to his recommendation, decided to visit and study some Sukiya architectures in Kyoto.

まずは今出川にあります北村美術館。こちらに昭和数寄屋の傑作と言われてます四君子苑というところがあるのですが、公開は4月末ということで外からしか見れませんでした。

Firstly, visited Kitamura Museum in Imadegawa. There's "Shikunshien" which is regarded as a masterpiece of Sukiya in the Showa Era. Unfortunately this place is not ordinarily open to the public. Just took a photo.

こちらは二条城内部の清流園です。二軒の茶室と1000以上もの石が配置された池泉回遊式庭園です。

Secondly, visited Seiryu-en, Nijo Castle that has two tea houses and more than 1000 carefully arranged stones and a stroke-style garden around a big pond.

最後に南禅寺無鄰菴を訪ねました。ここは長州藩の奇兵隊から維新後、第三代内閣総理大臣になった山縣有朋の別邸であったそうです。ここはほんまに素晴らしかった。

Finally, visited Murinan was a villa built by political and military leader Yamagata Aritomo between 1894 and 1898. This is an outstanding place.

母屋からお庭を望みます。池泉回遊式庭園です。疎水を引き込んだ池や小川や滝が石組みや木と見事に調和しています。

View from the residence. The pond and fountain are harmonizing with splendid rock arrangement and trees.

無鄰菴の草庵茶室。茶室はなかなか建築の勉強だと言っても見させてもらえるものではありませんで、珍しくここは入口近くまでは見させてもらえます。中の雰囲気まで知ることができました。

Teahouse at Murinan. We hardly see a teahouse, but this place is rare, because I could see the inside of the house.

とても勉強になった数寄屋建築探訪でした。

Learnt a lot from this visit.

Posted by Masakatsu Nishitani at

22:13

│Comments(0)

2014年03月05日

プレハブ式茶室住宅 Construction completed

朝倉市甘木の日本家屋のプレハブ化、工事完了しました。準防火地域に木の家を建てるって本当に大変なのがわかりました。

The work of the prefabricated traditional houses in Amagi, Fukuoka, was completed. It turns out how hard it is to build a wooden house in secondary fire protection districts.

門を入りますと玄関口に。銅の雨樋を伝った雨は、小石で隠した雨水枡に落ちていきます。

At the entrance through the gate. Rain along the copper gutter falls in the catch basin coverd with a pebble.

庭には、敷石、飛石、植栽が配置されました。

Paving stones, stepping stones, plants has been placed in the garden.

玄関を入ったところ。網代組みの天井に格子玄関、床は三和土です。

Entering the lattice door, you can see "Tataki" which is an earthen floor made by mixing beaten earth with lime and water, then beating and solidifying it. Ceiling is made of woven bamboo into wickerwork.

入側と呼ばれる廊下です。ここも畳敷き。どこにいても、い草のとてもいい香りがします。壁の下側は、和紙の腰張。あるのとないのとで違う。何と表現したらいいかわからんのですけど、空間が締まる感じがします。

The corridor called "Irigawa" which has one tatami mat length about 1820mm. Smell of tatami mat spreads everywhere in the room. The paper called "Koshibari" is attached the lower part of the wall. It's totally different between attached and not attached. I have no idea of proper expression for the difference, but I can probably say it braces atmosphere up.

障子、襖などの建具も入りました。日本の家って、木と土と草と紙でできているんだなとあらためて思いました。

Sliding doors made of paper and wood, called "Shoji" and "Fusuma" were attached. When I look at it, I recognize that Japanese traditional house is made of wood, earth, grass and paper.

今回の工事で、設計監理をとおして日本の伝統家屋のプレハブ工法について学ぶことができました。次は、この経験を生かして新たな日本家屋を提案する予定です。

I was able to learn the method of prefabricated traditional house through its design supervision, and will propose a new plan of a three-storied house using this method soon.

Posted by Masakatsu Nishitani at

23:39

│Comments(0)

2014年03月01日

Churches of Japan

昨年、積石造建築を学ぶためにヨーロッパの教会を多く訪ねました。そこでよく目にしたのがこのリヴ・ヴォールトと呼ばれる天井様式です。天井が高く、ステンドグラスの色彩によって何か特別な存在を感じさせるような雰囲気を持っていました。

The year before last visited churches in south Europe to study masonry construction. I often saw rib vault ceiling. This rib vault, high ceiling and colors of staind glass make me feel something special.

ヨーロッパでは積石造の教会がほとんどでしたが、日本には木造の教会が多く残っていることを知りました。この黒島教会には、リブ天井も石の代わりに木板が曲線を描いています。外観も、洋風の建物の上に瓦屋根が乗っていたりして、日本の昔の景色にも調和しています。日本特有の教会文化ではないかと思います。

European churches are masonry structure. On the other hand, a lot of wooden churches still remain in Japan, especially in Nagasaki. This Kuroshima church in the photo, also has rib vault ceiling which is curved by wood instead of stone. Those Japanese churches have the western style mixed with eastern such as European church style has Kawara, traditional Japanese tiles on the roof. Its appearance is in harmony with views of Japan and unique.

この日本の木造教会に興味が湧いたので、教会を知って、教会を設計できるように勉強することにしました。

Those Japanese churches give me inspiration and idea, then I decided to study the church of Japan to know what it is, and to be able to design it.

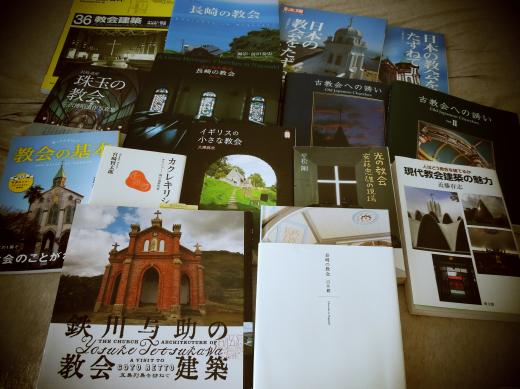

日本の教会の勉強をしているうちに、鉄川与助という仏教徒で木造の大工棟梁ながら、主に長崎で教会建築を手がけていた建築家がいたことを知りました。畑違いのところに入っていったにもかかわらず、見事な教会建築を多く残しています。これは長崎県野崎島にある、彼が手がけた煉瓦造の野首教会です。

While studying of the church, I learned that there was one carpenter master who was the specialist for building wooden church in Nagasaki. His name is Yosuke Tetukawa who was a Buddhist in his life. Despite he went into the place out of his architectural style, he designed and built a lot of beautiful churches. The church in the photo is Nokubi church made of brick, one of his works in Nozakijima, Nagasaki.

日本の近代建築の父と呼ばれるアントニン・レーモンド氏が設計した教会が軽井沢に残っているそうです。カトリック軽井沢教会です。

Antonin Raymond, who is recognized as the father of modern architecture in Japan, designed the above St.Paul's catholic church in Karuizawa.

日本にも数多く素晴らしい教会が残っています。日本のキリスト教は永く迫害を受けていた悲しい歴史もあります。そういった事も踏まえて日本の教会建築から多くを学んでいきたいと思います。

Great churches still remain in Japan. They also have sad history that Christianity had been persecuted for a long time there. I have to start to learn from its history before architecture.

Posted by Masakatsu Nishitani at

02:38

│Comments(0)

2013年09月26日

Traditional Japanse house

数寄屋建築を現場で学んでいます。数寄屋造りとは、日本の伝統的な建築様式のひとつで、茶室を取り入れた住宅様式で、自然素材を建材として使用します。数寄屋造りの美しさは、繊細な木材やその他の自然素材、質素な装飾から見ることができます。

I've been learning "sukiya-zukuri" which is one type of traditional Japanese architectural style. This style is based on the design of traditional tea houses and is characterised by a use of natural materials. The beauty of sukiya-zukuri comes from the delicate sensibility of the slender wood elements and other natural materials used, and the simplicity of ornamentation,

数寄屋の門です。門を構成する杮葺きの屋根、柱、飛石、灯篭はすべて自然のもの。自然のものは年月を重ねるごとに味がでて、屋根に生えた苔のように自然に調和しています。

The sukiya gate itself and other surroundings such as a wood skin roof, pillars, stepping stones and a lantern, are made of natural materials. Timbers and natural materials changes its colour and becomes enriched as time goes by. Like the moss on the roof, it harmonizes with nature.

数寄屋大工の倉庫には、杉磨き丸太が並んでいます。皮を剥いでから細かい砂を使って磨かれています。そうやって木の光沢を出します。

Polished cedar logs are in the sukiya carpenter's warehouse. They are normally polished with fine sand after peeling the bark, it then has glossy wood surfaces.

柱造りの最中。

Processing wooden pillars.

これは、ひかりつけという柱と根石を合わせる作業です。

This work is called "hikaritsuke" to fit the shape of seating stone surface and pillar's bottom.

甘木市にて、日本の伝統工法をプレハブ化して工期短縮、建築費の削減を実現する試みが始まりました。プレハブといえど、本物の建材と伝統工法をつかった本物の家です。高級なイメージのある日本家屋を、質を落とさず一般的な住宅レベルまでコストを下げる試みです。設計は京都伏見の建築文化研究所、自分が設計管理をおこないます。この工法を広めるためにしっかりと身につけなあきません。

We have just started the construction of sukiya-zukuri house in Amagi, Fukuoka. This project, prefabricated traditional Japanese house is a new trial to shorten the construction period and to reduce the costs. It is a prefab, but using the real method and real materials. In other words, it is an attempt to lower the cost of traditional Japanese house which has an upscale image, to the level of the general houses without compromising the quality. I've joined this project designed by Research Institute for Architectural Culture in Kyoto, as a design supervisor. Have to learn it completely to disseminate this method.

I've been learning "sukiya-zukuri" which is one type of traditional Japanese architectural style. This style is based on the design of traditional tea houses and is characterised by a use of natural materials. The beauty of sukiya-zukuri comes from the delicate sensibility of the slender wood elements and other natural materials used, and the simplicity of ornamentation,

数寄屋の門です。門を構成する杮葺きの屋根、柱、飛石、灯篭はすべて自然のもの。自然のものは年月を重ねるごとに味がでて、屋根に生えた苔のように自然に調和しています。

The sukiya gate itself and other surroundings such as a wood skin roof, pillars, stepping stones and a lantern, are made of natural materials. Timbers and natural materials changes its colour and becomes enriched as time goes by. Like the moss on the roof, it harmonizes with nature.

数寄屋大工の倉庫には、杉磨き丸太が並んでいます。皮を剥いでから細かい砂を使って磨かれています。そうやって木の光沢を出します。

Polished cedar logs are in the sukiya carpenter's warehouse. They are normally polished with fine sand after peeling the bark, it then has glossy wood surfaces.

柱造りの最中。

Processing wooden pillars.

これは、ひかりつけという柱と根石を合わせる作業です。

This work is called "hikaritsuke" to fit the shape of seating stone surface and pillar's bottom.

甘木市にて、日本の伝統工法をプレハブ化して工期短縮、建築費の削減を実現する試みが始まりました。プレハブといえど、本物の建材と伝統工法をつかった本物の家です。高級なイメージのある日本家屋を、質を落とさず一般的な住宅レベルまでコストを下げる試みです。設計は京都伏見の建築文化研究所、自分が設計管理をおこないます。この工法を広めるためにしっかりと身につけなあきません。

We have just started the construction of sukiya-zukuri house in Amagi, Fukuoka. This project, prefabricated traditional Japanese house is a new trial to shorten the construction period and to reduce the costs. It is a prefab, but using the real method and real materials. In other words, it is an attempt to lower the cost of traditional Japanese house which has an upscale image, to the level of the general houses without compromising the quality. I've joined this project designed by Research Institute for Architectural Culture in Kyoto, as a design supervisor. Have to learn it completely to disseminate this method.

Posted by Masakatsu Nishitani at

13:54

│Comments(2)

2013年04月22日

Soil investigation

福岡南部の甘木にある安長寺。お寺の裏に樹齢1100年の大楠の木があります。この大木の下に本堂が建てられたんでしょうが、ご神木と言うんでしょうか、何か神様がいらっしゃるような感じがします。

Ancho-ji, the temple in Amagi in the south of Fukuoka. Huge camphor tree which is 1100 years old behind the main hall of the temple. This layout of the hall and tree make me feel the god is there.

ここでは地盤調査をおこないました。試験方法は、スウェーデン式サウンディング試験で、異なった土の層の厚みや範囲を調べます。また、ベタ基礎や杭による地盤補強の必要性を評価するためにもおこなわれます。建設予定地の隅や中心部など数箇所の土壌にドリルを貫入させます。

Observed the soil investigation. The method is called Swedish sounding which is evaluate the thickness and extent of different soil layers but also for the assessment of the design parameters for spread foundations and piles. Drilling into the ground at the centre and corners of the planed construction area.

試験中にふと近隣の屋根に目をやると、銀黒色の瓦が。いいなぁ~と思って眺めていますと...

During the investigation, looked up neighbor's roofs, and thought I love black silver roof tile called "kawara", then noticed that each roof tiles are something different...

なんやそのお隣さんの屋根にはむらが目立つ。原因は、瓦の焼成温度と吸水性によるもの。瓦も産地や使用される土、製造の際の焼成温度によって仕上がりも性能も様々。瓦を選ぶ時には十分そういったところを配慮せなあきません。

The colors of tiles are uneven. It's caused by firing temperature and water absorption of the tile. Its durability and texture are different depending on the raw material, source, production method, firing temperature and so on. When we choose the "kawara" tile, we have to carefully consider the information.

大楠の木に心を浄化してもらいました。この木は500年ほど前に島津軍によって焼かれたようで、中は空洞化しているそうなんですが、それでもこうやって生き生きと育っています。強い木や。

The big tree purified my mind. 500 years ago, this tree was burnt by Shimazu samurai tribe, it seems that the inside of the tree is empty, but is still alive and growing. Pay my great respect to the tree.

ここでは数寄屋の住宅が建ちます。九州では初の伝統的工法に立ち返った断熱工法を採用しています。楽しみです。

Skiya-style house is building at this place. The traditional method of insulation will be adopted for the house that will be the first time in Kyushu. Looking forward to it.

Posted by Masakatsu Nishitani at

02:01

│Comments(1)

2013年04月08日

Learn from traditional design

伝統建築の勉強のため、よく京都を訪ねます。これは仁和寺の五重塔。外観の美しさを保つため、それぞれの階高が異なっていることを知りました。

I often visit Kyoto to learn from traditional architectures. This is the pagoda of Ninna-ji, Kyoto. Each floor has different height for the architectural beauty in appearance.

この土壁は耐久性を向上させるのに菜種油が配合されています。これは有名な龍安寺の石庭を囲む「油土塀」で、長年風雨にさらされ、繊細な茶色と橙黄色をしています。

This wall made of clay contains rapeseed oil for durability enhancement. It encloses the famous zen-garden of Ryoan-ji and has been stained by age with subtle brown and orange tones.

蹲は、神社やお寺で参拝者が手や口を洗って身を清めるためのものです。基本的に石で造られており、その上に柄杓が置かれています。給水口のパイプは竹でできており、これを筧と呼びます。これらのコンビネーションがたまりません。一輪の椿の花がとても印象的でした。

"Tsukubai" is a small basin provided in shrines and temples for visitors to purify themselves by the ritual washing of hands and rinsing of the mouth. Tsukubai are usually of stone, and are often provided with a small scoop, laid across the top, ready for use. A supply of water is provided via a bamboo pipe called a "kakei". One small camellia is impressive.

八木先生は京都の建築家で、数寄屋造りを専門とされています。語源の「数寄」とは、茶道で見られるような、洗練された趣や風流を追求する喜びを表しています。このスタイルは装飾は少なく、豪華ではありませんが、質素で自然で穏やかなんです。今、先生のお仕事を手伝わせて頂き、そして学んでいます。

Mr. Yagi is an architect in Kyoto, specializes Sukiya-zukuri is one type of Japanese residential architectural style. Suki means refined, well cultivated taste and delight in elegant pursuits and refers to enjoyment of the exquisitely performed tea ceremony. This style is less decoration, no gorgeous, but quite simple, natural and peaceful. I've aided and learned his work.

八木先生は城郭など歴史的建築物の修復も専門とされています。先生は、「建築を見て勉強したいなら、せめて平立面図を持ち歩きなさい、そして図面と実物を見比べるんです。」と言われました。実行することにしました。この日本の伝統建築のデザインが自分のデザインの基礎となるまで、しっかり勉強を続けます。

He also specializes of restoration old castles. He said, "When you see the traditional architecture, you have to bring its plans and elevations, and compare them with the real." I'll have been leaning the traditional Japanese architecture untill it will be my design basis.

Posted by Masakatsu Nishitani at

18:40

│Comments(0)

2013年02月28日

Tea house design

南欧留学から日本に戻った最大の理由が、日本人にしかできない建築デザインを身に付けたいという思いからでした。そこで、日本の伝統的な建築である数寄屋建築を学ぶことにしました。これを自身のデザインベースとしたいのです。

The biggest reason to return to Japan from South Europe is to learn the original architectural design of Japan. It is called Sukiya style which is the traditional Japanese architecture. I'm passionate to have basis of my design from Sukiya.

もとは庭園に面した別棟として造られた小規模な茶室を「数寄屋」と呼んだそうです。数寄屋の美しさは、使用される細い木材や他の自然素材のもつ繊細な感性、そして装飾のシンプルさから来ています。

The small cottage for tea ceremony separated from the main building and faced to the garden was called "Sukiya". The beauty of this style comes from the delicate sensibility of the slender wood elements and other natural materials used, and the simplicity of ornamentation.

現在、篠原数寄屋建築工作所の先生から教えを受けています。平面図を頂いてから自分なりのイメージで茶室を立体化するようなトレーニングをしています。

I'm currently learning Sukiya architectue from Shinohara Sukiya Workshop. I create 3D figures of tea house from the plan he drew and using my own idea.

工作所を訪ねては、作業を見学させてもらっています。やっぱり現場が一番勉強になります。

I often visit his workshop and observe his works. This is always the best way to learn something.

これは市内にある茶室を見学させて頂きました。これは、突上窓という天窓の一種です。しかし、ここは住宅の1階。実は、この窓の裏には照明が仕込んであります。

The other day, I observed one tea house in Fukuoka. This is a push up window that's one kind of skylight of tea rooms, but this is the first floor. In fact, the light is hiding above the window.

一日本人としてしっかり身につけていきます。

I'll try hard to learn it as one Japanese.

Posted by Masakatsu Nishitani at

08:51

│Comments(0)

2012年07月31日

Escape the heat, go to temples

くそ暑い夏の避暑地と言えば、身近なお寺さんがいいです。数寄屋建築の勉強のため、京都は京田辺市を訪問しました。その折に酬恩庵一休寺に立ち寄りました。ご存知、一休さんのモデルとなった一休宗純和尚のお寺です。石畳の参道と木漏れ日は見ていて気持ちいいもんです。

It's really hot out there now, so we should visit Japanese temples and shrines to escape the heat. The other day I visited Kyotanabe, Kyoto for learning Sukiya-zukuri which is one type of Japanese residential architectural style of designing public facilities and private homes based on tea house aesthetics. I called at Ikkyu-ji, the temple famouse as one priest "Ikkyu Soujyun". I feel comfortable with seeing the sett paving and the play of sunlight through the tree leaves.

お寺の手水舎(ちょうずや)は、本来お清めの場ですが、ほんまにいい涼みの場でもあります。

A chozuya is a Shinto water ablution pavilion for a ceremonial purification rite. This is also like a fountain to keep ourselves cool.

梅雨明け前だったこともあり、苔も美しい緑をしていました。色彩豊かな日本の色のひとつです。

Right after the rainy season in Japan, the middle of July, moss green is so beautiful in Japanese temples. I believe this green is one of various colors of Japan.

境内の鐘楼です。入母屋造りで400年前に建てられたそうです。軒裏の垂木の連なりはほんまに綺麗です。このお寺には一休和尚のお墓もあります。文芸に秀で、自由奔放で、民衆に慕われた方だったそうです。

This is the woodern bell tower of this temple built 400 years ago. Its eaves soffit and straight rafters are amazing.

方丈庭園は枯山水のお庭です。ちょうどお手入れ最中でした。

"Karesansui" the Japanese rock garden often called a zen garden, creates a miniature stylized landscape through carefully composed arrangements of rocks, water features, moss, pruned trees and bushes, and uses gravel or sand that is raked to represent ripples in water. The most of the temples have a well-kept garden by the skilled gardeners.

こちらも方丈庭園。白砂が美しい波紋を描いています。日本のお寺はお参りする場所のみならず、自然を感じることのできる身近な避暑地でもあります。お寺前のお店で頂く茶そばとかき氷は最高です!

Beautiful white sand drawing ripples. The temples are not only for worship, but also for feeling nature and getting fresh cool air. There's a restaurant in front of the temple, I recommend you to have tea flavor noodle called Chasoba and a shaved ice with green tea syrup on the top.

Posted by Masakatsu Nishitani at

11:24

│Comments(2)

2012年07月24日

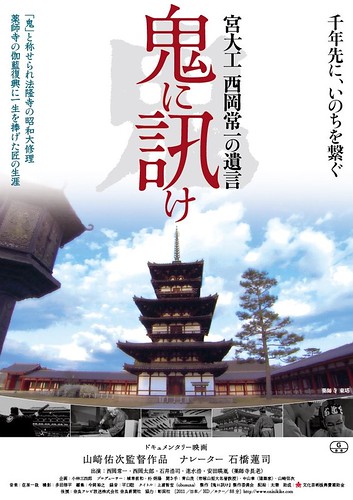

Miyadaiku

宮大工とは、神社、寺院の建築を専門とする大工です。木の命生かし、千年の建物を構築する宮大工、西岡常一さんの人生を垣間見たく、「鬼に訊け〜宮大工 西岡常一の遺言」という映画を見に行きました。失礼ながら予想に反して劇場内はほぼ満席。でも、ご年配の方が多かったので、若い人がもっとこういうのを見るべきですよ。

"Miyadaiku" is a carpenter specializes in shrines and temples. Make good use of wood, build an architecture which has a thousand years of life. I watched a movie about a story of one Miyadaiku, Tsunekazu Nishioka. Contrary to expectation, the theatre was full. Cinema attendances were mostly elder people, but I thought young generations should watch the movie like this.

鬼に訊けっていうくらいやからどんだけ怖い人やったんやろう思ったら人の良さそうな雰囲気。しかし、仕事にはもの凄い厳しいんでしょう。法隆寺の大修理や薬師寺金堂、西塔の再建には棟梁として仕事に携わってはります。この人の一言一言には経験と努力、伝統の継承などの裏付けによりプライドと自信に満ちてはります。

My guess was this carpenter was a fiend for work, and was really strict with his pupils, but I didn't feel that when i saw him in the film. He was a master carpenter of the renovation of Horyu-ji, reconstruction of Yakushi-ji and its west pagoda. His word has full of pride and confidence as a successor of traditional architecture.

薬師寺、もう一回じっくり見てみたいです。映画の中で感動したのが、槍がんなやかんな、のみの切れ味の気持ちいいこと。また、木組みの接合部が隙間なくピシャリとはまっていく瞬間が気持ちいい。でも何よりもこの棟梁の生き様がカッコよかった。自分も徹底的に日本の伝統建築を勉強していきます。

Once again I want to see Yakushi-ji. What I was impressed was the sharpness of Japanese planes and chisels, and shaving off a thin piece of wood. The carpenters assemble timbers without minut clearance in the joints. Above all way of his life is so cool. I'll learn traditional Japanese architecture thoroughly.

Posted by Masakatsu Nishitani at

01:12

│Comments(0)

2012年07月12日

Phoenix Hall

やはり日本の伝統建築を目で見て学ぶのは京都が一番です。東京が都になる前の首都でありましたし、太平洋戦争での被害を免れているからです。南欧で得たアイディアやインスピレーションのように、ここでも必ず何かが得られると思っています。日本の伝統建築の本質を身につけたいと思っています。帰国した理由の一つでもあります。

It's obvious that Kyoto is the best place to see and learn Japanese traditional architecture. it's because Kyoto had been the capital of Japan before Tokyo, and the most of buildings were not damaged by the Pacific War. I believe I could obtain something like ideas and inspirations I had in the Meditarraneans. I'm passionate to learn the essense of the Japanese traditional architecture. This is one of the reason I came home.

宇治の平等院鳳凰堂の見学に向かう前にこの近くに現存する日本最古の神社があるということでしたので、その神社を訪ねることにしました。宇治上神社です。写真は寝殿造りの拝殿ですが、鎌倉時代に建てられたそうで、その奥にある本殿が平安時代末期に建てられた現存する最古の神社だそうです。

Before I visited Byodo-in Hououdom, I stood by Ujigami Shrine, the oldest shrine in Japan. We call the building on the photo as Haiden built during the Kamakura periodm, 1185-1133, and Honden, the main building behind the Haiden was built the last Heian Period around 1100.

拝殿のおそらく檜皮葺(ひわだぶき)屋根。檜の皮を重ねて施工する屋根工法で、日本独自の工法でもあります。苔などが生えているのもまた味がありますが、葺きたての屋根も本当に綺麗です。

The roof of the Haiden was made of skins of Japanese cypress. This method of roof construction is called Hiwadabuki and original of Japan, putting a cypress skin over another. I like this old, green and natural flavor, but new roof of the sypress skin is so beautiful.

平等院へ向かいしました。来たのは小学校以来。その時は何も感じなかったのか、記憶にほとんどありませんでした。感性の乏しい子供やったいうことですね。鳳凰堂の周辺には浄土式庭園が広がっています。

I was heading to Byodo-in. I haven't visited here since I was in elementary school. At that time I felt nothing, and no memory about this temple. That means I had little artistic sensibility. You can see Jodo-shiki garden, which the ancient landscape architect tried to re-create buddism heaven on earth. The temples are surrounded by beautiful pond.

平等院鳳凰堂です。左右対称の建築物で、阿弥陀如来像を安置する阿弥陀堂として1053年に建てられました。屋根の上には一対の鳳凰像があり、鳳凰堂自体も羽を広げた鳳凰を連想させます。

This is the Poenix Hall, symmetric architecture constructed in 1053 as the Amitabha Hall to eushrine a statue of Amitabha Tathagata. There is a pair of Poenix statues at the top of the roof, and the whole temple shape is like the phoenix with its wings extended.

平等院内にある鳳翔館という博物館脇の日本庭園です。ここでひと休みしてから、宇治と言えばお茶ですので、飲んで帰りました。

The Japanese garden beside the museum in Byodo-in. I took a rest there, then had a cup of green tea which is the speciality of Uji.

It's obvious that Kyoto is the best place to see and learn Japanese traditional architecture. it's because Kyoto had been the capital of Japan before Tokyo, and the most of buildings were not damaged by the Pacific War. I believe I could obtain something like ideas and inspirations I had in the Meditarraneans. I'm passionate to learn the essense of the Japanese traditional architecture. This is one of the reason I came home.

宇治の平等院鳳凰堂の見学に向かう前にこの近くに現存する日本最古の神社があるということでしたので、その神社を訪ねることにしました。宇治上神社です。写真は寝殿造りの拝殿ですが、鎌倉時代に建てられたそうで、その奥にある本殿が平安時代末期に建てられた現存する最古の神社だそうです。

Before I visited Byodo-in Hououdom, I stood by Ujigami Shrine, the oldest shrine in Japan. We call the building on the photo as Haiden built during the Kamakura periodm, 1185-1133, and Honden, the main building behind the Haiden was built the last Heian Period around 1100.

拝殿のおそらく檜皮葺(ひわだぶき)屋根。檜の皮を重ねて施工する屋根工法で、日本独自の工法でもあります。苔などが生えているのもまた味がありますが、葺きたての屋根も本当に綺麗です。

The roof of the Haiden was made of skins of Japanese cypress. This method of roof construction is called Hiwadabuki and original of Japan, putting a cypress skin over another. I like this old, green and natural flavor, but new roof of the sypress skin is so beautiful.

平等院へ向かいしました。来たのは小学校以来。その時は何も感じなかったのか、記憶にほとんどありませんでした。感性の乏しい子供やったいうことですね。鳳凰堂の周辺には浄土式庭園が広がっています。

I was heading to Byodo-in. I haven't visited here since I was in elementary school. At that time I felt nothing, and no memory about this temple. That means I had little artistic sensibility. You can see Jodo-shiki garden, which the ancient landscape architect tried to re-create buddism heaven on earth. The temples are surrounded by beautiful pond.

平等院鳳凰堂です。左右対称の建築物で、阿弥陀如来像を安置する阿弥陀堂として1053年に建てられました。屋根の上には一対の鳳凰像があり、鳳凰堂自体も羽を広げた鳳凰を連想させます。

This is the Poenix Hall, symmetric architecture constructed in 1053 as the Amitabha Hall to eushrine a statue of Amitabha Tathagata. There is a pair of Poenix statues at the top of the roof, and the whole temple shape is like the phoenix with its wings extended.

平等院内にある鳳翔館という博物館脇の日本庭園です。ここでひと休みしてから、宇治と言えばお茶ですので、飲んで帰りました。

The Japanese garden beside the museum in Byodo-in. I took a rest there, then had a cup of green tea which is the speciality of Uji.

Posted by Masakatsu Nishitani at

13:09

│Comments(0)

2012年07月10日

Temple of Hydrangea

京都は宇治にあります三室戸寺を訪ねました。このお寺は、花の寺、もしくは紫陽花の寺とも呼ばれています。四季それぞれに異なる花を見ることができます。

I visited Mimurotoji, called Temple of Flower or Hydrangea in Uji, Kyoto, In every season, you can see different flowers in the temple garden.

今は蓮の花の季節でもあります。蓮と仏教には深い関わりがあります。お釈迦様の像は蓮の葉の上に座っています。

Now is also the season of lotus flowers. This plant has strong connection to Buddism, Budda statues sit on the lotus leaf.

このお寺には1200年の歴史があります。この本堂は180年前に建てられています。木造ですが、木のメンテナンスをしっかり行えば、建物も積石造のように長持ちするんです。

This temple has 1200 years of history, and the main temple was rebuilt 180 years ago, This is wooden, if the wood is taken care of, the buildings can last as long as masonry.

10,000株の紫陽花!

10,000 Hydrangeas!

50 kinds of Hydrangeas!

50種の紫陽花!

Posted by Masakatsu Nishitani at

00:06

│Comments(2)

2012年05月13日

We have colors 四季の彩り

ヨーロッパに来て、ほとんどの人の口から「日本に行ってみたい!」って聞いたことがありません。一人いましたが、テクノロジーとゲームが目的だそうです。違うねんっ!外国人訪問者数世界第30位ですから無理もありません。だから「日本の何がいいの?」って聞かれると必死になって、「京都、清水寺、白川郷...」と説明しますが、後が続きません。あらためて、自身が日本を自慢できるとこって何処なんやろ?って考えることがよくあります。海外になくて、日本にあるもの...

I've never heard of the people saying "I want to travel Japan!". I saw only a person saying that, but for technology and games. Naaaa! However, we are at 30th world ranking on number of tourst, almost the bottom of advanced nation. Can't be helped. When I was asked "What is good of Japan?", I tried desperately to say "Kiyomizu temple, Shirakawa, world heritage...", but can't go on. I sometimes think what we can proud of our country, overseas do not have, but we have...

それは、「色」なんです。四季折々の色。そら海外にも緑はあるし、花もある。綺麗な海も、紅葉もある。でも、四季の移り変わりに応じて色が変わっていく、こんな色彩豊かな国は日本しかないんです。

Now I can say it's "colors" in my word. Each color of four seasons. As a matter of course, overseas have nature, flowers, beautiful ocean and autumn leaf more than Japan, but only our country have a color full of variety and colors change as seasons change. The four seasons are clearly defined in Japan due to those colors.

暖かくなってくると菜の花畑が。

It gets warm, we can see yellow blossoms.

春になると桜。

Cherry blossoms in spring.

それからホタルが現れます。

Then firefly appears.

梅雨時には紫陽花が。

Rainy season comes, and hydrangea.

苔が綺麗な時期が訪れ、夏は水田や木々の緑が青々としてきます。

Moss gets much more green, paddy fields and forests too.

秋には紅葉があり、寺社とのコントラストは最高です。

Autumn leaves, making a beautiful contrast with old temples and shrines.

冬には一面の雪景色が。

snowscape all around.

南欧の観光地は冬はオフシーズンですが、日本には冬には冬の楽しみがある。冬の温泉も最高!

In south Europe, winter is off-season for tourists, but we still have pleasure, hot springs, ski, nabe party, and you name it.

こうやって、色を基準にしていくと、この季節はここがいいっ!とか訪ねてほしい場所が説明ができるようになります。季節によって色が変わるから、春夏秋冬と同じ場所に4回来てもらっても、雰囲気が全然違うんです。だから外国人にはそうやって日本の良さを伝えることにしてます。

Based on colors, now I can easily answer the question, "What is good?". You should come to Japan 4 times, because each season has different color and atmosphere.

やっぱ日本最高!

I love NY! Nope. JAPAN!

I've never heard of the people saying "I want to travel Japan!". I saw only a person saying that, but for technology and games. Naaaa! However, we are at 30th world ranking on number of tourst, almost the bottom of advanced nation. Can't be helped. When I was asked "What is good of Japan?", I tried desperately to say "Kiyomizu temple, Shirakawa, world heritage...", but can't go on. I sometimes think what we can proud of our country, overseas do not have, but we have...

それは、「色」なんです。四季折々の色。そら海外にも緑はあるし、花もある。綺麗な海も、紅葉もある。でも、四季の移り変わりに応じて色が変わっていく、こんな色彩豊かな国は日本しかないんです。

Now I can say it's "colors" in my word. Each color of four seasons. As a matter of course, overseas have nature, flowers, beautiful ocean and autumn leaf more than Japan, but only our country have a color full of variety and colors change as seasons change. The four seasons are clearly defined in Japan due to those colors.

暖かくなってくると菜の花畑が。

It gets warm, we can see yellow blossoms.

春になると桜。

Cherry blossoms in spring.

それからホタルが現れます。

Then firefly appears.

梅雨時には紫陽花が。

Rainy season comes, and hydrangea.

苔が綺麗な時期が訪れ、夏は水田や木々の緑が青々としてきます。

Moss gets much more green, paddy fields and forests too.

秋には紅葉があり、寺社とのコントラストは最高です。

Autumn leaves, making a beautiful contrast with old temples and shrines.

冬には一面の雪景色が。

snowscape all around.

南欧の観光地は冬はオフシーズンですが、日本には冬には冬の楽しみがある。冬の温泉も最高!

In south Europe, winter is off-season for tourists, but we still have pleasure, hot springs, ski, nabe party, and you name it.

こうやって、色を基準にしていくと、この季節はここがいいっ!とか訪ねてほしい場所が説明ができるようになります。季節によって色が変わるから、春夏秋冬と同じ場所に4回来てもらっても、雰囲気が全然違うんです。だから外国人にはそうやって日本の良さを伝えることにしてます。

Based on colors, now I can easily answer the question, "What is good?". You should come to Japan 4 times, because each season has different color and atmosphere.

やっぱ日本最高!

I love NY! Nope. JAPAN!

Posted by Masakatsu Nishitani at

00:01

│Comments(0)

2012年04月07日

庭と障子と私

障子って、建具ですが日本らしい工芸品や思ってます。内部と外部を可変的に柔らかく仕切る。直射日光を遮り、光をやわらかくする。貼られている和紙は繊維質なので、光を拡散する効果もある。薄暗い和室空間に障子から部屋全体に光が広がる雰囲気は何とも言えません。

また、障子の格子組みは整然とした幾何学模様で、とても日本らしい、質素で気品のある雰囲気をつくっています。障子を開けたとき、そこから見えるお庭と障子とのコントラストは感動的です。こういった昔の日本人がつくり出してきた独特の感性、しっかり吸収したいと思っています。

もともと体育会系な僕が、建築をやりたいと思ったきっかけは著名な建築家の作品ではありません。昔の人がつくった町屋や古民家です。それから時間ができては、そういった古い町並みや小京都と言われるところを見て回りました。これから日本を出ますが、最後の1~2ヶ月で京都をしっかり見れたというのは、自分にとってすごくよかったです。和のエッセンスというものを垣間見れたように思いますし、あらためて自分が造りたいものを再認識できました。これらから得た感覚は一生忘れることがないと思います。

そしたらなんで日本におって、地に足を据えて勉強せーへんねんって言われそうですが、僕には僕にしかできないやり方を模索しています。自分の好奇心やほんまにやりたいことを純粋に追い求めています。

Posted by Masakatsu Nishitani at

18:30

│Comments(0)

2012年04月06日

日本の観光をやばくしてはる。

建築といっても色々なジャンルがあります。建築士としてどの方向に向かっていけばいいのか、考えています。今は、将来的に商業建築やリゾート建築を観光をふまえた形でやっていきたいと考えています。

そこで勉強として、京都嵐山にある"星のや 京都"という旅館を訪ねました。ここを経営してはる星野グループさんの"日本の観光をやばくする"というミッションにすごく賛同しています。海外から来た方に日本の名所を紹介するとき、日本にはまだまだこんないい所があるんやで。どや!っていう時。そういう時に自分の中では日本が誇らしくなって、すごく幸せな気分にもなるんです。星野グループさんはそういうのを実践してはります。

"星のや 京都"へ行くには、渡月橋近くの船渡し場から小船に乗っていかなあきません。旅館は川を少し上った川岸にあります。この小船に乗って川を上る瞬間がわくわくするんです。川を上ると期待に違わぬ老舗旅館が見えて来ます。岸では旅館の方々がお出迎え。なんて粋なんや。

ここはもともとあった老舗旅館を星野グループさんが再生してはります。基本的には和の伝統的な建築があり、そこに近代的なデザインが加わり、うまいことそれらが融合してました。

お部屋はすべて渓流に面してつくられており、季節によって櫻や紅葉が見られるとのこと。ちょっと時期的には葉がついていなかったのですが、夜は木々がライトアップされ、その枝ぶりが見えるだけでも十分雰囲気がありました。窓辺には一段上がりのソファベッドスペースがあり、窓から入ってきた光が心地良かったり、川の流れる音を聞けたりとちょっと居眠りを誘う空間、とても好きです。

苔山の上にステンドグラスのオブジェがありました。苔とステンドグラスって合うもんです。こういう見せ方もあるんだなとびっくりしました。

海外からの観光客の方もちらほらいらっしゃって、この旅館の雰囲気を見てすごく感動してる様子でした。自分が造ったものではないんですが、すごく嬉しかったです。自分でもこういう空間を造ってみたい!と意欲が沸いてきました。とても勉強になりました。

そこで勉強として、京都嵐山にある"星のや 京都"という旅館を訪ねました。ここを経営してはる星野グループさんの"日本の観光をやばくする"というミッションにすごく賛同しています。海外から来た方に日本の名所を紹介するとき、日本にはまだまだこんないい所があるんやで。どや!っていう時。そういう時に自分の中では日本が誇らしくなって、すごく幸せな気分にもなるんです。星野グループさんはそういうのを実践してはります。

"星のや 京都"へ行くには、渡月橋近くの船渡し場から小船に乗っていかなあきません。旅館は川を少し上った川岸にあります。この小船に乗って川を上る瞬間がわくわくするんです。川を上ると期待に違わぬ老舗旅館が見えて来ます。岸では旅館の方々がお出迎え。なんて粋なんや。

ここはもともとあった老舗旅館を星野グループさんが再生してはります。基本的には和の伝統的な建築があり、そこに近代的なデザインが加わり、うまいことそれらが融合してました。

お部屋はすべて渓流に面してつくられており、季節によって櫻や紅葉が見られるとのこと。ちょっと時期的には葉がついていなかったのですが、夜は木々がライトアップされ、その枝ぶりが見えるだけでも十分雰囲気がありました。窓辺には一段上がりのソファベッドスペースがあり、窓から入ってきた光が心地良かったり、川の流れる音を聞けたりとちょっと居眠りを誘う空間、とても好きです。

苔山の上にステンドグラスのオブジェがありました。苔とステンドグラスって合うもんです。こういう見せ方もあるんだなとびっくりしました。

海外からの観光客の方もちらほらいらっしゃって、この旅館の雰囲気を見てすごく感動してる様子でした。自分が造ったものではないんですが、すごく嬉しかったです。自分でもこういう空間を造ってみたい!と意欲が沸いてきました。とても勉強になりました。

Posted by Masakatsu Nishitani at

18:30

│Comments(2)

2012年03月30日

聴竹居にキターッ!

日本を去る前に見とかなあかん住宅、京都は山崎にあります「聴竹居」を訪ねました。設計は藤井厚二さん。日本で最初に「環境共生住宅」を志向した建築家と言われています。これはご自身のご自宅であったようなのですが、昭和3年に建てられ築80年になります。これこそが本物の"100年住宅"です。ここにずっと来たかったんです。

この住宅だけでも素敵な建物なのですが、今の時期は植栽が枯れています。これが新緑な時期になると...

こんなに綺麗。建築と自然が見事に調和してます。これが紅葉の時期になると...

こんな雰囲気がでるんです。見学の時期はこのどっちかがいいですね。予約は2週間前におこなわなあきません。

大きな縁側といいますか、和のサンルームです。大きな庇と表の植栽によって季節ごとに自然の光を取り入れたり、遮光したりしてます。大きな木製の窓枠がありますが、80年経った今でも形状の狂いひとつなく、いまだに気密性を保っています。普通は木が変形して隙間ができてきたりするんですが、この昔の職人さんの高い技術に頭が上がりません。ほんまにすごいんです!

この写真はこの建築家の書斎兼娘さんの勉強部屋です。一緒に勉強してたんでしょうね。藤井厚二さんは、日本中の気候、温度、風向きなどのデータを取り、この時代に既に科学的に快適な住宅を考えてはった方です。風や地熱を取り入れる工夫なんかもこの住宅にはあるんです。

どこか懐かしい和の雰囲気の中に、西洋的な幾何学模様が取り入れられてます。この机と椅子とソファと照明に床の間や数奇屋の網代天井が合うもんですねぇ。言葉を借りますと、"洋と和の幸せな統合"です。

こういう住宅は80年経っても人に「ここに住みたい!」って思わせる。買う人が出てくるんです。そうすると資産価値がずーっと残っている。デザインが優れているからです。こういう住宅をほんまもんの"100年住宅"って言うんですよ。

自分にとっての理想的な住宅。肌で感じることができました。

この住宅だけでも素敵な建物なのですが、今の時期は植栽が枯れています。これが新緑な時期になると...

こんなに綺麗。建築と自然が見事に調和してます。これが紅葉の時期になると...

こんな雰囲気がでるんです。見学の時期はこのどっちかがいいですね。予約は2週間前におこなわなあきません。

大きな縁側といいますか、和のサンルームです。大きな庇と表の植栽によって季節ごとに自然の光を取り入れたり、遮光したりしてます。大きな木製の窓枠がありますが、80年経った今でも形状の狂いひとつなく、いまだに気密性を保っています。普通は木が変形して隙間ができてきたりするんですが、この昔の職人さんの高い技術に頭が上がりません。ほんまにすごいんです!

この写真はこの建築家の書斎兼娘さんの勉強部屋です。一緒に勉強してたんでしょうね。藤井厚二さんは、日本中の気候、温度、風向きなどのデータを取り、この時代に既に科学的に快適な住宅を考えてはった方です。風や地熱を取り入れる工夫なんかもこの住宅にはあるんです。

どこか懐かしい和の雰囲気の中に、西洋的な幾何学模様が取り入れられてます。この机と椅子とソファと照明に床の間や数奇屋の網代天井が合うもんですねぇ。言葉を借りますと、"洋と和の幸せな統合"です。

こういう住宅は80年経っても人に「ここに住みたい!」って思わせる。買う人が出てくるんです。そうすると資産価値がずーっと残っている。デザインが優れているからです。こういう住宅をほんまもんの"100年住宅"って言うんですよ。

自分にとっての理想的な住宅。肌で感じることができました。

Posted by Masakatsu Nishitani at

00:22

│Comments(0)

2012年03月07日

茅葺は夢物語?

また桂離宮に戻ります。桂離宮には書院造の邸宅と庭園のほかに、数奇屋造りのお茶室が点在しています。ここに来れば日本の伝統建築の象徴的なものがほとんど見れるんやないですかね。この写真は、外腰掛っていう待合所みたいなとこで、茅葺屋根の葺き替え工事中で、職人さんが茅を刈り込んでるところでした。

葺き替えが終わるとこんなに綺麗な茅葺屋根になります。この御幸門はちょうど葺き替えが終わったところだったそうで、とても綺麗でした。

松琴亭という茶室の茅葺屋根です。ここの茅葺もだいぶ年数経ってるんでしょうか、灰色っぽく変色して少し緑がかっているところもあります。これはこれで味があっていいんです。これが経年劣化と経年美の違いです。狭くていいからこんな別荘を田舎にぽつんと造って住みたいなぁ。そんな大きくない建物で屋根面積少なければ、2、3回茅葺き方教えてもらえば自分でできそうです。

これは茅葺屋根の軒下です。茅葺はこんな厚みがあります。屋根を受ける桁や柱には皮付丸太が使用されています。数奇屋の茶室らしい素敵なテクスチャです。こういうのも先日のブログで紹介しました材木屋さんにはありました。一般の住宅や店舗でも使うことはできます。

茅葺で思い出したのがオランダの茅葺集落のあるヒートホルン。普通に人が住んでます。近隣には茅の材料となる葦やったかな?たくさんとれるようですし、茅葺職人さんも健在です。ほんまロマンチックな街でした。茅葺ってもう日本では過去のもので、ほとんど見ることもなくなりましたが、これを建てるのは夢物語やありません。建て様によっては今でも十分に実現できるものですからね。

茅葺でもひとつ思い出したのが、堀口捨己さんという建築家さんが設計した「紫烟荘」という住宅。火事で燃えたそうで現存しませんが、大好きな住宅のひとつです。自分の家を建てるとき、このくらいまで茅葺にせんでも、どこか屋根の一部の少ない面積を茅葺にして、葺き替えは自分ですると、そういうことも考えたりしてます。

茅葺... 無くなって欲しくないものです。

Posted by Masakatsu Nishitani at

19:43

│Comments(0)

2012年03月03日

陰の努力と黄金比

桂離宮見学の続きです。ここは御輿寄という玄関です。この玄関の前庭には、飛び石や敷石、手水鉢(右奥)や灯籠があって、それらと緑の苔敷きの対比がとても綺麗です。このお庭の短辺と長辺にも、最も美しい形状の比率とされる黄金比が見られるそうです。建物の雨樋は竹でつくられています。竹樋は年が経つとどうしても腐ってくるので、定期的な交換が必要です。でも一般的な樹脂の樋って素っ気ない。昔の家の銅や竹の雨樋は粋です。

真っ直ぐ玄関まで伸びる敷石は、"真ノ飛石"と呼ばれています。ここにも黄金比が組み込まれているようで、この敷石の形状は7つの黄金比の長方形を短辺でつないだ形で、他にも庭の入口から石段までの距離と敷石全体の長さも黄金比だそうです。もともと西洋から来た黄金比の考え方を江戸時代の作庭師が取り入れてたのか、もともと黄金比など考えず美しい形状を感覚として捉えていたのか、どっちにしろすごく興味深い話です。

この桂離宮に来て、一番感動したのがこの2人のおばちゃんです。この広大な敷地の美しい苔を守るために雑草を抜いてはるんです。しかも、雑草の芽が小さいうちにそれらを除去するんです。根を張ってしまうと抜いたときに土と苔も一緒に持っていかれるからです。そら大変な作業ですよ。美しいものを長年に渡って維持するためには、こういった努力が必要不可欠なんです。手間を省くことを優先して、こういった手間をかけて美しいものを慈しんでいく気持ちが忘れ去られています。

これは桂離宮ではないんですが、苔が綺麗だったので写真撮りました。ここもしっかりお手入れされているんだろうなぁと思いつつ。かつての時代劇大スタア大河内傳次郎さんの旧邸宅にあった敷瓦と苔です。この瓦組みと苔のコントラストに感動しました。

Posted by Masakatsu Nishitani at

00:01

│Comments(0)

2012年03月02日

桂離宮で日本建築を学ぶ

どうしても見ておかなければならなかった日本の伝統建築、桂離宮に行ってきました。江戸時代初期に造られた皇族の別荘です。設計者は小堀遠州と言われています。有名なドイツ人建築家ブルーノ・タウトが「泣きたくなるほど美しい」と絶賛した日本を代表する建築です。見学には予約が必要で、京都御所内の宮内庁京都事務所に申し込みに行きました。その事務所近くには、あの蛤御門の変があった蛤御門があり、銃痕も残っていましてちょっと鳥肌が。

遂にやってきた桂離宮。面積は43,000㎡で東京ドーム1個分くらい。回遊式庭園でぐるっとお庭を回れるんですが、景色が池や州浜や石や植栽などで様々に変化して、どっから見ても綺麗なんです。また、所々に趣をもった茶室があります。

メインの建物の御殿と書院です。建物を上から見ると雁行型という、鳥の雁の群れの形のようにギザギザになってまして、これが東南に面するように建てられてます。この東南方向が中秋の名月が現れる方向で、冬至には陽が昇る方向でもあるそうなんです。意図的な建物の角度なんでしょう。季節的に緑や紅葉の時期に行けば、もっとこの景色も映えて見えるやろなぁ。また行こ。

新御殿と中書院です。書院造やと思うんですが、床が高く、屋根は杮葺という薄い柿板を重ねたものです。またむくリという屋根の形状で、反ってるんやなくて丸くなってます。屋根の勾配といい、この平たい感じといい、落ちついた静かな感じがします。形がほんまに綺麗です。実際、この建物の高さと横の関係において、黄金比が見られるそうです。ここも春夏に行けば周辺の苔と芝がもっと綺麗なんです。

古書院と月見台です。残念ながらこの書院の中は公開されていないんですが、想像でお部屋の中から月見台を通して見る景色はさぞ綺麗かろうと思います。正面に出てくる名月を見れば、池にも映ったりするんでしょうか、さぞ美しかろうなぁ思います。月見台は竹敷きでした。竹は油抜きして長持ちさせるそうです。

これは点在する茶室のひとつ、松琴亭です。数奇屋造で、これらの茶室それぞれから見る景色も最高です。障子や壁の藍色が粋。やっぱ僕は数奇屋建築が好きなんです。これをどうやって現代の建築デザインに持ち込むか、これが僕の課題です。一度、海外には出ますが、戻ってくるのはこの数奇屋です。

ところで桂離宮のこれらの建物は火事にあったことがないそうで当時のまま残ってます。木と土と紙でできた家が数百年もってるんですよ。しっかり手入れすれば、これほど強く長持ちして経年美の見られる建物はありません。

本物を見ておいてよかった。

つづく...

遂にやってきた桂離宮。面積は43,000㎡で東京ドーム1個分くらい。回遊式庭園でぐるっとお庭を回れるんですが、景色が池や州浜や石や植栽などで様々に変化して、どっから見ても綺麗なんです。また、所々に趣をもった茶室があります。

メインの建物の御殿と書院です。建物を上から見ると雁行型という、鳥の雁の群れの形のようにギザギザになってまして、これが東南に面するように建てられてます。この東南方向が中秋の名月が現れる方向で、冬至には陽が昇る方向でもあるそうなんです。意図的な建物の角度なんでしょう。季節的に緑や紅葉の時期に行けば、もっとこの景色も映えて見えるやろなぁ。また行こ。

新御殿と中書院です。書院造やと思うんですが、床が高く、屋根は杮葺という薄い柿板を重ねたものです。またむくリという屋根の形状で、反ってるんやなくて丸くなってます。屋根の勾配といい、この平たい感じといい、落ちついた静かな感じがします。形がほんまに綺麗です。実際、この建物の高さと横の関係において、黄金比が見られるそうです。ここも春夏に行けば周辺の苔と芝がもっと綺麗なんです。

古書院と月見台です。残念ながらこの書院の中は公開されていないんですが、想像でお部屋の中から月見台を通して見る景色はさぞ綺麗かろうと思います。正面に出てくる名月を見れば、池にも映ったりするんでしょうか、さぞ美しかろうなぁ思います。月見台は竹敷きでした。竹は油抜きして長持ちさせるそうです。

これは点在する茶室のひとつ、松琴亭です。数奇屋造で、これらの茶室それぞれから見る景色も最高です。障子や壁の藍色が粋。やっぱ僕は数奇屋建築が好きなんです。これをどうやって現代の建築デザインに持ち込むか、これが僕の課題です。一度、海外には出ますが、戻ってくるのはこの数奇屋です。

ところで桂離宮のこれらの建物は火事にあったことがないそうで当時のまま残ってます。木と土と紙でできた家が数百年もってるんですよ。しっかり手入れすれば、これほど強く長持ちして経年美の見られる建物はありません。

本物を見ておいてよかった。

つづく...

Posted by Masakatsu Nishitani at

02:24

│Comments(0)

2012年02月14日

やっぱり瓦がすき(=^・^=)

ラグビーの全国大会の後は、ばぁちゃんのいる尾道へ帰りました。尾道は瀬戸内の海があって、坂とお寺の多い情緒ある街なんです。NHKの朝の連ドラ「てっぱん」のおかげで、急に尾道焼きなるお好み焼きが名物になっててビックリ。今まで、そんなんなかったやん。

なんせお寺が多い街なんで、墓参りやお参りなんかに行くとほんまもんの瓦屋根がよく目につくんです。あの配列された瓦がつくる幾何学模様といい、屋根勾配の美しさ、黒銀色の美しさといい、常々「やっぱ日本の瓦はええなぁ...」としみじみ思うんです。

例えば熊本城の天守閣で、天守閣から見える明治時代?初期の写真に写っている景色なんか見てますと、瓦屋根で統一された街並みが素晴らしいんです。自然の緑と白壁と黒銀の屋根がつくりだす街並みって、ギリシャなんかの諸島で見られる海と白壁とブルーの建具がつくりだす世界遺産の街並みの美しさに匹敵する思うんです。

僕はやっぱり瓦屋根の家が好きなんです。瓦屋根の上に太陽光パネルが載っかっていると残念でしょうがない。これからの太陽光発電の重要性は理解できるんだけど... パネル載せないでなんとかならないでしょうか。自動車業界で、塗料自体が発電するようなものが開発されているようですが、いつかそういうもので瓦屋根の景観を損なうことなく住宅の発電も代用できるようになるといいんですが。

瓦も美しさだけではなく、耐久性や防水性にも優れています。コストや重量の問題もあるのですが、それらを工夫改善して、しっかり瓦を扱える建築士になりたいです。

Posted by Masakatsu Nishitani at

09:00

│Comments(0)

2011年04月12日

江戸への郷愁の念

吉田桂二さんという建築家が書かれた、「民家に学ぶ家づくり」という本を読みました。

日本の長い歴史の中で、職人さんが何百年、何千年と試行錯誤されたであろう知恵と技術を垣間見ました。昔の家はとても寒くて住めないという印象を持つひとがほとんどですが、現在の技術でそれを補えば、これほど日本の風土に合った素晴しい住宅はないと思います。風土性をもつことの重要性、それは民家から学べることが多々あるのです。

また、「一個人」という雑誌の「大江戸入門」という保存版特集号を読みました。

これは相当楽しい本でした。江戸時代の建築や人々の生活をCGで再現しているんですが、なんて粋なんだ、なんて不便なんだ、なんて素晴らしいんだと驚きの連続。特に長屋って、狭いわ、音筒抜けやわ、寒いわ、でも合理的なことがあったり。お寿司の屋台はとても魅力的で、江戸中期までは銭湯は混浴やったみたいで料金は250円。遊郭のしくみや光と影。江戸城の天守閣が3度も建て替えられているのも知りませんでした。こういったことをもとに江戸時代の光景が頭の中に浮かんできて。本当にどこよりも訪ねてみたい場所になりました。

美しい瓦葺きの屋根、土や漆喰壁、木の柱や梁、日本の民家や街並みって、さぞ美しかったんだろうなぁと思いを馳せています。こんなところがもっとたくさんあれば、海外からもたくさんの人が訪れたくなる街になったことでしょう。日本の風土性を取り戻せるような、そんな建築や街づくりがしたいです。

日本の長い歴史の中で、職人さんが何百年、何千年と試行錯誤されたであろう知恵と技術を垣間見ました。昔の家はとても寒くて住めないという印象を持つひとがほとんどですが、現在の技術でそれを補えば、これほど日本の風土に合った素晴しい住宅はないと思います。風土性をもつことの重要性、それは民家から学べることが多々あるのです。

また、「一個人」という雑誌の「大江戸入門」という保存版特集号を読みました。

これは相当楽しい本でした。江戸時代の建築や人々の生活をCGで再現しているんですが、なんて粋なんだ、なんて不便なんだ、なんて素晴らしいんだと驚きの連続。特に長屋って、狭いわ、音筒抜けやわ、寒いわ、でも合理的なことがあったり。お寿司の屋台はとても魅力的で、江戸中期までは銭湯は混浴やったみたいで料金は250円。遊郭のしくみや光と影。江戸城の天守閣が3度も建て替えられているのも知りませんでした。こういったことをもとに江戸時代の光景が頭の中に浮かんできて。本当にどこよりも訪ねてみたい場所になりました。

美しい瓦葺きの屋根、土や漆喰壁、木の柱や梁、日本の民家や街並みって、さぞ美しかったんだろうなぁと思いを馳せています。こんなところがもっとたくさんあれば、海外からもたくさんの人が訪れたくなる街になったことでしょう。日本の風土性を取り戻せるような、そんな建築や街づくりがしたいです。

Posted by Masakatsu Nishitani at

14:20

│Comments(2)